| 号 |

発行年月

|

論文種別

|

論文タイトル

|

執筆者名

|

執筆者所属(執筆時)

|

| 33 |

1992.3 |

特集論文 |

特集概要 ライフコース研究の視点と課題 |

正岡寬司

|

早稲田大学教授

|

| 33 |

1992.3 |

特集論文 |

コーホート・フローと世代間関係

|

正岡寬司

|

早稲田大学教授

|

| 33 |

1992.3 |

特集論文 |

ライフコースにおける役割変動と地位

―― 移行概念の検討と拡張 |

樋口良成

|

放送大学講師

|

| 33 |

1992.3 |

特集論文 |

ライフコース調査研究の現状と課題

|

﨑尚子 |

早稲田大学助手

|

| 33 |

1992.3 |

依頼論文 |

松田治一郎先生の業績顕彰考 |

濱口晴彦 |

早稲田大学教授

|

| 33 |

1992.3 |

投稿論文 |

企業集団の社会ネットワーク分析

―― 役員派遣の中心性分析 |

金光淳 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 33 |

1992.3 |

投稿論文 |

情報伝播と意思決定プロセス

|

大屋幸恵

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 33 |

1992.3 |

投稿論文 |

<ゲマインシャフト>と<公共性>

―― 社会的理想としての「市民的公共性」の誕生 |

伊藤美登里

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 33 |

1992.3 |

投稿論文 |

戦略的スティグマ利用の諸契機

―― スティグマ化した「OL」に関する一研究 |

柄本三代子

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 33 |

1992.3 |

投稿論文 |

権威関係の時間プロセス

―― 関係モデル形成へ向けての一試論 |

藤田哲司

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 34 |

1993.3 |

特集論文 |

特集概要 「意味の社会学」再考 |

西原和久

|

武蔵大学教授

|

| 34 |

1993.3 |

特集論文 |

生世界における間主観性と相互行為

―― 現象学的社会学の意義と方向 |

西原和久

|

武蔵大学教授

|

| 34 |

1993.3 |

特集論文 |

A. シュッツ意味論の再考 |

今井千恵

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 34 |

1993.3 |

特集論文 |

空間の表象とレンダリング・プラクティス

―― エスノメソドロジカル・アプローチ |

北澤裕 |

早稲田大学助教授

|

| 34 |

1993.3 |

特集論文 |

「合同結婚式」試論

―― パブリックアリーナモデルを用いて |

吉瀬雄一

|

関東学院大学助教授

|

| 34 |

1993.3 |

特集論文 |

<意味の社会学>と生活史研究

|

有末賢 |

慶應義塾大学助教授

|

| 34 |

1993.3 |

依頼論文 |

「K. マンハイム生誕100年記念研究報告」に寄せて |

秋元律郎

|

早稲田大学教授

|

| 34 |

1993.3 |

投稿論文 |

システム変動における<他者>

―― <他者>の介入としての治療過程 |

加藤篤志

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 34 |

1993.3 |

投稿論文 |

農家・非農家における高学歴普及の差

―― 教育経歴の形成のコーホート間比較と生活史分析 |

西野理子

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 34 |

1993.3 |

投稿論文 |

「正常」と「異常」への分節化

―― E. ゴフマンの秩序イメージに関連して |

柄本三代子

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 34 |

1993.3 |

投稿論文 |

R. E. パークの社会過程論と集合行動への視座 |

土屋淳二

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 35 |

1994.3 |

特集論文 |

特集概要 <福祉社会>の構築をめざして

―― 外木典夫先生追悼シンポジウムに関連して |

佐藤慶幸

|

早稲田大学教授

|

| 35 |

1994.3 |

特集論文 |

地域人口の動向と行政の高齢化対策

|

嵯峨座晴夫

|

早稲田大学教授

|

| 35 |

1994.3 |

依頼論文 |

アメリカ高齢者の横顔(インタヴュー調査の結果から)

|

和田修一

|

早稲田大学教授

|

| 35 |

1994.3 |

依頼論文 |

追悼 ―― 故外木典夫先生 |

秋元律郎

|

早稲田大学教授

|

| 35 |

1994.3 |

投稿論文 |

女性農業従事者の意識と活動

―― 都市化地域における農業経営展開に関連して |

叶堂隆三・

内田健 |

早稲田大学文学部非常勤講師

早稲田大学人間科学部助手 |

| 35 |

1994.3 |

投稿論文 |

共同購入デポーにおける組合員の主体形成

―― 「ワークシステム」の現状と可能性 |

大屋幸恵

|

早稲田大学文学部助手

|

| 35 |

1994.3 |

投稿論文 |

R. バルトにおける記論の展開 |

渋谷望 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 36 |

1995.3 |

特集論文 |

特集概要 <モダニティを問う>に寄せて |

佐藤慶幸

|

早稲田大学教授

|

| 36 |

1995.3 |

特集論文 |

国民国家と社会科学

―― A. ギデンズのモダニティ論をめぐって |

小幡正敏

|

関東学院大学非常勤講師

|

| 36 |

1995.3 |

特集論文 |

<近代>を問わないことの意味

―― P. ブルデューにおける社会学の対象と近代 |

佐藤富雄

|

跡見学園女子大学文学部助教授

|

| 36 |

1995.3 |

特集論文 |

再封建化のアレゴリー

―― 「モダニティを問う」に寄せて |

森元孝 |

早稲田大学助教授

|

| 36 |

1995.3 |

投稿論文 |

H.ブルーマーにみる集合行動論の展開

―― 非シンボリック/シンボリック相互作用論的視座の検討 |

土屋淳二

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 36 |

1995.3 |

投稿論文 |

発話行為の理論とは何か、また何であるべきか

―― コミュニケーションとは何か、また何であるべきか |

芦川晋 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 36 |

1995.3 |

投稿論文 |

G. H. ミードにおける<創発>と<社会性>

―― 相対性理論とミードの社会心理学 |

入江正勝

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 36 |

1995.3 |

投稿論文 |

「社会構造」と「文化構造」概念の再構成

―― マクロ‐ミクロ・リンクの視点から |

加藤彰彦

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 36 |

1995.3 |

投稿論文 |

言語行為と心的事象

―― いかにして言葉を用いて“心”になるか |

小松栄一

|

早稲田大学大学院文学研究科心理学専攻

|

| 36 |

1995.3 |

投稿論文 |

「社会的行動主義」と物的事物

|

鈴木無二

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 36 |

1995.3 |

投稿論文 |

セルフの発生・発達の背後にあるもの

―― MeadとWallonの見解を中心に |

福留晶子

|

早稲田大学大学院人間科学研究科生命科専攻

|

| 37 |

1996.3 |

特集論文 |

特集概要 景気の低迷と日本の労働問題 |

間宏 |

早稲田大学教授

|

| 37 |

1996.3 |

特集論文 |

長期雇用の研究史

―― 終身雇用と内部労働市場 |

山下充 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 37 |

1996.3 |

特集論文 |

女性労働問題

―― 女性のキャリア形成をめぐる問題点を中心として |

野畑眞理子

|

都留文科大学助教授

|

| 37 |

1996.3 |

特集論文 |

労働相談窓口からみた労使紛争の現状

|

山下勇 |

東京都労働経済局労働組合課

|

| 37 |

1996.3 |

特集論文 |

80年代・イタリアにおける労使関係の分権化とミクロ協調

|

岩本純 |

文教大学助教授

|

| 37 |

1996.3 |

依頼論文 |

戦後家族社会学の視点と現代的課題

―― ライフコース・アプローチの導入に向けて |

正岡寬司

|

早稲田大学教授

|

| 37 |

1996.3 |

依頼論文 |

マンハイムのノートおよびルカーチとの往復書簡に寄せて |

秋元律郎

|

早稲田大学教授

|

| 37 |

1996.3 |

依頼論文 |

緻密な研究を理想にして

―― 『アルフレート・シュッツのウィーン』の場合 |

森元孝 |

早稲田大学教授

|

| 37 |

1996.3 |

投稿論文 |

災害ボランティア類型論に関する一考察

―― 集合行動論的パースペクティヴの展開 |

土屋淳二

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 37 |

1996.3 |

投稿論文 |

性的指向性とアイデンティティ

―― アメリカ合衆国におけるゲイ運動の展開への考察 |

酒井隆史

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 37 |

1996.3 |

投稿論文 |

フィクションに対する態度

―― A. シュッツの文学分析への一考察 |

吉野ヒロ子

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 38 |

1997.3 |

特集論文 |

特集概要 阪神・淡路大震災と災害研究 |

浦野正樹

|

早稲田大学教授

|

| 38 |

1997.3 |

特集論文 |

災害ボランティア行動における資源問題

―― 阪神・淡路大震災事例をふまえて |

土屋淳二

|

早稲田大学助手

|

| 38 |

1997.3 |

特集論文 |

住民の生活再建と地域再生への模索

|

横田尚俊・

浦野正樹 |

山口大学助教授

早稲田大学教授 |

| 38 |

1997.3 |

特集論文 |

震災をめぐる在日韓国・朝鮮人の活動と在日コミュニティ

|

文貞実 |

明治学院講師

|

| 38 |

1997.3 |

特集論文 |

「にしきた」コミュニティ再興と生活再建

―― 復興再開発事業制度下の店舗再建 |

大矢根淳 |

江戸川大学助手

|

| 38 |

1997.3 |

依頼論文 |

飛騨白川の生業と山村生活

―― 山地利用の諸形態を中心として |

柿崎京一

|

早稲田大学教授

|

| 38 |

1997.3 |

依頼論文 |

自伝の変容

―― 清水幾太郎の3冊の自伝をめぐって |

大久保孝治

|

早稲田大学教授

|

| 38 |

1997.3 |

投稿論文 |

1995年の時代イメージ

―― 社会的意味空間の共分散構造分析の試み |

加藤彰彦

|

早稲田大学助手

|

| 38 |

1997.3 |

投稿論文 |

社会的行動主義の視角設定

―― G. H. ミードの方法論再考 |

鈴木無二

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻 |

| 38 |

1997.3 |

投稿論文 |

人間発達研究における発達概念の再定義

|

澤口恵一

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 38 |

1997.3 |

投稿論文 |

ブルデューにおける「象徴」権力の視座

|

多田治 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 38 |

1997.3 |

投稿論文 |

象徴領域としての教育

―― 象徴生産と社会的圏域の自律化 |

田所承己

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 38 |

1997.3 |

投稿論文 |

分化概念の再検討

―― ネオファンクショナリズムによる「精緻化」をめぐって |

杉本昌昭

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 38 |

1997.3 |

投稿論文 |

生活の全体性からみた社会学的生活構造論の再検討 |

秋山憲治

|

静岡理工科大学助教授

|

| 39 |

1998.3 |

特集論文 |

特集概要 現代社会と自己 |

桜井洋 |

早稲田大学教授

|

| 39 |

1998.3 |

特集論文 |

身体とアイデンティティ

|

桜井洋 |

早稲田大学教授

|

| 39 |

1998.3 |

特集論文 |

「問題経験」の語られ方

―― クレイム申し立て研究の歴史的性格と現代 |

草柳千早

|

大妻女子大学助教授

|

| 39 |

1998.3 |

特集論文 |

自己と役割

―― シンボリック相互作用論の視点から |

片桐雅隆

|

中京大学教授

|

| 39 |

1998.3 |

依頼論文 |

「老い」と高齢者福祉の理念

|

和田修一

|

早稲田大学教授

|

| 39 |

1998.3 |

投稿論文 |

「可視」の人口・「不可視」の人種

―― M. フーコー, A. L. ストーラーの人種主義論 |

道場親信

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 39 |

1998.3 |

投稿論文 |

歴史教科書知識に表現されるナショナリズムの変質

―― 戦後日本の場合 |

岡本智周

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 40 |

1999.3 |

特集論文 |

特集概要 現代四国遍路の社会学的実証研究 |

長田攻一 |

早稲田大学文学部教授 |

| 坂田正顕 |

早稲田大学文学部教授 |

| 40 |

1999.3 |

特集論文 |

現代「四国遍路」の巡り方とその社会学的考察

|

長田攻一

|

早稲田大学文学部教授 |

| 40 |

1999.3 |

特集論文 |

現代遍路主体の分化類型としての「徒歩遍路」と「車遍路」

―― 現代遍路調査によるその実像 |

坂田正顕

|

早稲田大学教授

|

| 40 |

1999.3 |

特集論文 |

四国遍路にニューエイジ?

―― 現代歩き遍路の体験分析 |

星野英紀

|

大正大学教授

|

| 40 |

1999.3 |

特集論文 |

四国遍路と移動メディアの多様化

―― 遍路再考 |

関三雄 |

山陽学園短期大学教授

|

| 40 |

1999.3 |

投稿論文 |

アメリカ医療社会学における社会学理論導入の端緒

―― Talcott Parsonsにおける医師‐患者関係論 |

藤澤由和

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 40 |

1999.3 |

投稿論文 |

科学社会学における研究伝統

―― 「発見」概念にみるその相互関係 |

飯田崇文

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 40 |

1999.3 |

投稿論文 |

記憶と我の統一

―― シュッツ初期草稿に関する一考察 |

矢部謙太郎

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 40 |

1999.3 |

投稿論文 |

自宅出産から施設出産への趨勢的変化

―― 戦後日本の場合 |

白井千晶

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 40 |

1999.3 |

投稿論文 |

戦後メディアにおける「主婦」の意味

―― 「朝日新聞」を事例に |

笹野悦子 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 40 |

1999.3 |

投稿論文 |

年齢期待とライフコースの移行 |

矢野佐和子 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 41 |

2000.3 |

特集論文 |

特集概要 近代社会における自我と生きがい |

和田修一

|

早稲田大学文学部教授

|

| 41 |

2000.3 |

特集論文 |

高齢者の生きがい

―― 通文化的な分析モデルを求めて |

森俊太 |

いわき明星大学人文学部助教授

|

| 41 |

2000.3 |

特集論文 |

家族・地域社会と高齢者の生きがい

|

江上渉 |

成蹊大学文学部助教授

|

| 41 |

2000.3 |

特集論文 |

現代福祉国家と「生きがい」

|

野呂芳明

|

東京学芸大学教育学部助教授

|

| 41 |

2000.3 |

依頼論文 |

早稲田社会学会会長に選出されて |

佐藤慶幸

|

早稲田大学文学部教授

|

| 41 |

2000.3 |

依頼論文 |

日本企業の歴史的発展

―― 日本はなぜ急速な工業化に成功したのか |

間宏 |

早稲田大学文学部教授

|

| 41 |

2000.3 |

依頼論文 |

現代都市とエスニシティ

―― 人間生態学的視点からの再検討の試み |

秋元律郎

|

早稲田大学文学部教授

|

| 41 |

2000.3 |

投稿論文 |

日常生活の美学化と美的再帰性

―― 情報消費社会と自己の文化社会学のために |

多田治 |

早稲田大学文学部助手

|

| 41 |

2000.3 |

投稿論文 |

他者に対する態度を強いるもの

―― A. シュッツの理論にしめる「前述語的体験」と「記」の地位 |

芦川晋 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 41 |

2000.3 |

投稿論文 |

日系アメリカ人の同化とエスニシティ

―― 世代間変化についてのレヴューと分析 |

岡本智周

|

早稲田大学国際教育センター助手

|

| 41 |

2000.3 |

投稿論文 |

人種主義と植民地主義の総合的理解のために

―― 最近の植民地研究の動向から |

道場親信

|

早稲田大学非常勤講師

|

| 41 |

2000.3 |

投稿論文 |

書評からみる『自殺論』の受容

―― タルドとの対立を手がかりに |

池田祥英

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 41 |

2000.3 |

投稿論文 |

戦前期青少年労働問題をめぐる制度とまなざし

―― 「児童労働問題」から「少年労働問題」へ |

高瀬雅弘

|

東京大学大学院教育学研究科教育社会学専攻

|

| 42 |

2001.3 |

特集論文 |

特集概要 炭砿労働者の閉山離職とキャリア再形成の研究 |

正岡寬司

|

早稲田大学文学部教授

|

| 42 |

2001.3 |

特集論文 |

再就職エージェントの組織間ダイナミクス

―― 常磐炭砿株式会社 労使合同就職対策本部を中心に |

白井千晶

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 42 |

2001.3 |

特集論文 |

強制離職後の進路選択

|

藤見純子・

三上涼子 |

大正大学人間学部教授

大正大学大学院文学研究科人間科学専攻 |

| 42 |

2001.3 |

特集論文 |

再就職への期待とその結果

|

矢野佐和子 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 42 |

2001.3 |

特集論文 |

炭砿再就職者のその後

―― リストラ後の職業キャリアの再構築過程に関する一考察 |

西野理子 |

早稲田大学文学部非常勤講師

|

| 42 |

2001.3 |

特集論文 |

多元的データによるライフヒストリィの復元

|

澤口恵一

|

大正大学人間学部非常勤講師

|

| 42 |

2001.3 |

依頼論文 |

フィクション映画の「社会性」とは何か

―― D. W. グリフィスの『国民の創生』をめぐって |

長谷正人

|

早稲田大学文学部教授

|

| 42 |

2001.3 |

依頼論文 |

社会学における2次分析の方法と可能性

|

嶋﨑尚子

|

早稲田大学文学部助教授

|

| 42 |

2001.3 |

投稿論文 |

ホワイトカラー概念の再考

|

榎本環 |

武蔵大学人文学部非常勤講師

|

| 42 |

2001.3 |

投稿論文 |

ショッピングモールに関する社会学的考察

―― 消費社会における社会的相互作用 |

田所承己

|

日本学術振興会特別研究員

|

| 42 |

2001.3 |

投稿論文 |

都市特性を考慮した都市内公共交通に関する研究

|

柳沢英治

|

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際関係学専攻

|

| 42 |

2001.3 |

投稿論文 |

戦時下常磐炭田における朝鮮人労働者

|

白恩璟 |

早稲田大学大学院文学研究科日本語日本文化専攻

|

| 43 |

2002.3 |

特集論文 |

特集概要 映像の社会学 |

長谷正人

|

早稲田大学文学部教授

|

| 43 |

2002.3 |

特集論文 |

映像の社会学・再考

―― 黒澤明の『羅生門』をめぐって |

長谷正人

|

早稲田大学文学部教授

|

| 43 |

2002.3 |

特集論文 |

ハリウッド映画へのニュースの侵入

―― 『スミス都へ行く』と『市民ケーン』のメディア論 |

中村秀之

|

桃山学院大学社会学部助教授

|

| 43 |

2002.3 |

特集論文 |

昭和10年代における文化映画と民俗学

―― 日常生活の美学化と国民の創造/想像 |

藤井仁子

|

京都大学大学院人間・環境学研究科環境相関研究専攻

|

| 43 |

2002.3 |

特集論文 |

公共の記憶をめぐる抗争とテレビジョン

|

伊藤守 |

早稲田大学教育学部教授

|

| 43 |

2002.3 |

依頼論文 |

代表制のリソース

―― 「東京都知事」という人格連鎖が構成する公共性 |

森元孝 |

早稲田大学文学部教授 |

| 43 |

2002.3 |

依頼論文 |

流行概念の社会学的定義

―― 相互行為形式としてのモードの集合的操作 |

土屋淳二

|

早稲田大学文学部専任講師

|

| 43 |

2002.3 |

投稿論文 |

社会運動とフレーム概念

―― 運動を巡る環境の構築 |

熊本博之

|

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 43 |

2002.3 |

投稿論文 |

旅人マックス・ウェーバーと「音楽社会学」へのプロセス

―― リズムの社会学的意義を求めて |

中島哲 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻

|

| 44 |

2003.3 |

特集論文 |

特集概要 家族研究における質的方法の新たな展開 |

池岡義孝

|

早稲田大学人間科学部助教授

|

| 44 |

2003.3 |

特集論文 |

ふつうに家族であることを成し遂げる

―― 家族生活の組織化と成員カテゴリー化分析 |

木戸功・

松木洋人 |

日本学術振興会特別研究員

慶應義塾大学大学院社会学研究科 |

| 44 |

2003.3 |

特集論文 |

インフォームド・コンセントに家族はどのように関わっているか

―― エスノメソドロジー的検討 |

樫田美雄 ・

寺島吉保 |

徳島大学総合科学部助教授

徳島大学医学部専任講師 |

| 44 |

2003.3 |

特集論文 |

愛情が先か、子どもが先か

―― 結婚の原理とその論理構成 |

永田夏来

|

早稲田大学大学院人間科学研究科

|

| 44 |

2003.3 |

依頼論文 |

アソシエーションと市民社会

|

佐藤慶幸

|

早稲田大学文学部教授 |

| 44 |

2003.3 |

依頼論文 |

老若共同参画社会という考え方について

|

濱口晴彦

|

早稲田大学人間科学部教授

|

| 44 |

2003.3 |

依頼論文 |

シュッツとパーソンズの知的「対話」再考

―― 序説 |

那須 壽

|

早稲田大学文学部教授

|

| 44 |

2003.3 |

投稿論文 |

シュッツ行為理論への一視角

|

河野憲一

|

早稲田大学大学院文学研究科 |

| 44 |

2003.3 |

投稿論文 |

スノッブに関する一考察

|

矢部謙太郎

|

早稲田大学大学院文学研究科

|

| 44 |

2003.3 |

投稿論文 |

個人ホームページにおける自己呈示

―― ハンドルネームの使用と匿名性 |

河野昌広 |

早稲田大学大学院文学研究科 |

| 45 |

2004.3 |

特集論文 |

特集概要 社会学者と社会

高田保馬,新明正道,清水幾太郎の場合 |

大久保孝治 |

早稲田大学文学部教授 |

| 45 |

2004.3 |

特集論文 |

「中間派」社会主義

―― 高田社会学における社会/国家の相剋 |

入江公康 |

早稲田大学人間総合研究センター客員研究員 |

| 45 |

2004.3 |

特集論文 |

近代社会の危機と再組織

―― 新明正道の「東亜協同体」論 |

道場親信 |

早稲田大学文学部非常勤講師 |

| 45 |

2004.3 |

特集論文 |

清水幾太郎の「内灘」 |

大久保孝治 |

早稲田大学文学部教授 |

| 45 |

2004.3 |

依頼論文 |

NPOその日本的展開

―― コミュニティ空間を紡ぐNPOを事例として |

大屋幸恵 |

武蔵大学社会学部助教授 |

| 45 |

2004.3 |

依頼論文 |

ポスト官僚制論の構図 |

山田真茂留 |

早稲田大学文学部教授 |

| 45 |

2004.3 |

投稿論文 |

感情労働における「自己」

―― 感情労働がポジティブな経験となるための条件 |

小村由香 |

早稲田大学大学院文学研究科 |

| 45 |

2004.3 |

投稿論文 |

多元的現実論の再構成

―― 行為論的パースペクティブからの展開 |

飯田卓 |

早稲田大学大学院文学研究科 |

| 45 |

2004.3 |

投稿論文 |

類型化と探求

―― シュッツによるデューイ探求概念の批判的受容 |

木村正人 |

早稲田大学大学院文学研究科 |

| 45 |

2004.3 |

投稿論文 |

ウィトゲンシュタインの呪術・儀礼論

―― その社会学的意義と解読上の諸問題 |

中山健 |

早稲田大学大学院文学研究科 |

| 45 |

2004.3 |

投稿論文 |

個人的・自己偏愛的な配分志向の加速化

―― 戦後日本の言説空間における「公平判断」の分析から |

七邊信重 |

早稲田大学大学院文学研究科 |

| 45 |

2004.3 |

投稿論文 |

社会運動の類型に関する一考察 |

伊野大道 |

早稲田大学大学院教育学研究科 |

| 46 |

2005.3 |

特集論文 |

特集概要 情報化と社会変容 |

干川剛史 |

大妻女子大学人間関係学部教授 |

| 46 |

2005.3 |

特集論文 |

情報公共圏論の再検討

―― アーレントの公共性論を手がかりとした試論 |

吉田純 |

京都大学高等教育研究開発推進センター教授 |

| 46 |

2005.3 |

特集論文 |

日本におけるネットワーク社会の幻滅

―― alt.elite.digと逆デジタル・デバイド |

遠藤薫 |

学習院大学法学部教授 |

| 46 |

2005.3 |

特集論文 |

「見捨てられた」若者たち

―― 情報過剰社会の世代間断絶についての一試論 |

小谷敏 |

大妻女子大学人間関係学部教授 |

| 46 |

2005.3 |

特集論文 |

情報化と企業組織モデル

―― 官僚制的合理性からネットワーク合理性へ |

鈴木秀一 |

立教大学経営学部教授 |

| 46 |

2005.3 |

依頼論文 |

比較巡礼研究の分析フレーム

―― サンチャゴ巡礼と四国遍路の比較分析を通して |

坂田正顕 |

早稲田大学文学部教授 |

| 46 |

2005.3 |

依頼論文 |

開発国家シンガポールの社会政策 |

臼井恒夫 |

早稲田大学人間科学部助教授 |

| 46 |

2005.3 |

依頼論文 |

秋元律郎先生を偲ぶ |

長田攻一 |

早稲田大学文学部教授 |

| 46 |

2005.3 |

依頼論文 |

弔辞 |

正岡寬司 |

早稲田大学文学部教授 |

| 46 |

2005.3 |

投稿論文 |

科学社会学における「社会」とは何か

―― 科学者共同体・科学の文化・アクターネットワーク |

中山健 |

早稲田大学大学院文学研究科 |

| 46 |

2005.3 |

投稿論文 |

ソーシャル・キャピタルと社会的ジレンマ |

小薮明生 |

早稲田大学大学院文学研究科 |

| 46 |

2005.3 |

投稿論文 |

「公園」という舞台に立つ母親たち

―― ボードリヤール消費社会論からの一考察 |

矢部謙太郎 |

早稲田大学教育学部助手 |

| 47 |

2006.3 |

特集論文 |

特集概要 社会調査のゆくえ |

嶋﨑尚子 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 47 |

2006.3 |

特集論文 |

「社会調査の困難」を考える |

稲葉昭英 |

首都大学東京人文学部助教授 |

| 47 |

2006.3 |

特集論文 |

反復横断調査としてのJGSSの意義

―― 調査間隔の短さがもつ利点 |

保田時男 |

大阪商業大学総合経営学部専任講師 |

| 47 |

2006.3 |

特集論文 |

家族への実証的接近

―― 「全国家族調査」NFRJの意義と可能性 |

嶋﨑尚子 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 47 |

2006.3 |

依頼論文 |

公共性の形式

―― 理論社会学の基礎試論 |

森元孝 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 47 |

2006.3 |

依頼論文 |

戦中期日本における回教研究

―― 『大日本回教協会寄託資料』の分析を中心に |

店田廣文 |

早稲田大学人間科学学術院教授 |

| 47 |

2006.3 |

依頼論文 |

社会学再考

―― からだ・こころ・つながりの人間科学を目指して |

正岡寬司 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 47 |

2006.3 |

投稿論文 |

社会システムの理解社会学 試論 |

多田光宏 |

早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 |

| 47 |

2006.3 |

投稿論文 |

科学・公衆・構成主義

―― Public Understanding/Communication of Scienceの展開 |

中山健 |

早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 |

| 47 |

2006.3 |

投稿論文 |

新聞・雑誌記事における<新宗教>言説の発生と展開 |

平野直子 |

早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 |

| 48 |

2007.3 |

特集論文 |

特集概要 「知の社会学」の新たな展開に向けて |

那須 壽 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 48 |

2007.3 |

特集論文 |

文化分析としての知識社会学 |

ディルク・テンツラー |

コンスタンツ大学(ドイツ)助教授 |

| 48 |

2007.3 |

特集論文 |

ハンガリーにおける社会科学運動とM. ポラーニ |

秋元律郎 |

早稲田大学名誉教授 |

| 48 |

2007.3 |

特集論文 |

自伝・言語・アイロニー

―― S. リラール『ゲントの少女時代』をめぐって |

鈴木智之 |

法政大学社会学部教授 |

| 48 |

2007.3 |

依頼論文 |

清水幾太郎における「庶民」のゆくえ |

大久保孝治 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 48 |

2007.3 |

依頼論文 |

社会的行為と社会構造

―― 二元論的社会変動論の試み |

和田修一 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 48 |

2007.3 |

投稿論文 |

「社会性」概念の再検討

―― H. ガーフィンケルの「信頼論」解釈をてがかりに |

関水徹平 |

早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 |

| 48 |

2007.3 |

投稿論文 |

通俗心理学について社会学的に考える |

牧野智和 |

早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程 |

| 49 |

2008.3 |

特集論文 |

特集概要 多様性と共生 |

岩上真珠 |

聖心女子大学文学部教授 |

| 49 |

2008.3 |

特集論文 |

両立支援と女性の活躍の場の拡大 |

佐藤博樹 |

東京大学社会科学研究所教授 |

| 49 |

2008.3 |

特集論文 |

アカデミック・キャリア形成の現状

―― 多様性と格差の課題 |

嶋﨑尚子・

笹野悦子・

小村由香 |

早稲田大学大学院文学学術院教授

早稲田大学女性研究者支援総合研究所客員講師

早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程社会学専攻 |

| 49 |

2008.3 |

特集論文 |

家族意識の多様性

―― 国際比較調査に基づいて |

渡辺秀樹 |

慶應義塾大学文学部教授 |

| 49 |

2008.3 |

特集論文 |

ネオリベラル体制下における多文化主義の再編

―― オーストラリアの事例から |

塩原良和 |

東京外国語大学外国語学部准教授 |

| 49 |

2008.3 |

特集論文 |

多様化社会の社会政策

―― カナダの場合 |

イト・ペング |

トロント大学社会学部教授 |

| 49 |

2008.3 |

投稿論文 |

医療化のエージェンシーとしての不妊当事者

―― 医療化のエンジンとプレーキ |

白井千晶 |

東洋大学非常勤講師 |

| 49 |

2008.3 |

投稿論文 |

ミシェル・フーコーにおける理論と方法 |

大貫恵佳 |

早稲田大学文学学術・@助手 |

| 49 |

2008.3 |

投稿論文 |

Habermasの真理説

―― 理想化概念の解明とその意義 |

原科達也 |

早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 |

| 49 |

2008.3 |

依頼論文 |

大都市単身高齢者の生活世界 |

成富正信 |

早稲田大学社会科学総合学術院教授 |

| 49 |

2008.3 |

依頼論文 |

<人間/非人間>カテゴリーと社会学的人間観

―― <人間‐機械>から<ポスト人間>へ |

土屋淳二 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 50 |

2009.3 |

特集論文 |

特集概要 早稲田社会学会

―― 非連続のなかの連続を求めて |

長田攻一 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 50 |

2009.3 |

特集論文 |

戦後日本社会と市民社会の課題

―― 武田良三の市民社会論の継承と現在 |

佐藤慶幸 |

早稲田大学名誉教授 |

| 50 |

2009.3 |

特集論文 |

大衆長寿時代研究への道のり

―― デュルケムからエイジングへ |

濱口晴彦 |

早稲田大学名誉教授 |

| 50 |

2009.3 |

特集論文 |

同時代人の社会学

―― 早稲田社会学会創立六〇周年を記念して |

正岡寬司 |

早稲田大学名誉教授 |

| 50 |

2009.3 |

投稿論文 |

社会理論としてのパットナムの社会関係資本論について |

小藪明生 |

早稲田大学文学学術院助手 |

| 50 |

2009.3 |

投稿論文 |

『学校解放新聞』の研究

―― 反管理教育運動の歴史を再検証するために |

平岡章夫 |

早稲田大学大学院社会科学研究科博士後期課程 |

| 50 |

2009.3 |

投稿論文 |

心理学的技法が創出する「自己」

―― ライフスタイル誌『an・an』における心理学的技法の分析 |

牧野智和 |

早稲田大学教育・総合科学学術院助手 |

| 50 |

2009.3 |

依頼論文 |

コミュニケーションにおける「伝達の意図」とその「理解」について

―― ポール・グライス再訪 |

芦川晋 |

中京大学現代社会学部准教授 |

| 50 |

2009.3 |

依頼論文 |

言語をいかに問うべきか |

石井幸夫 |

早稲田大学非常勤講師 |

| 50 |

2009.3 |

依頼論文 |

「(社会)制度」の諸概念について

―― ひとつの分類の試みと寸評 |

菅原謙 |

武蔵大学講師(非常勤)・中央大学法学部兼任講師 |

| 50 |

2009.3 |

依頼論文 |

グローバル化の中での現代巡礼文化の変容 |

坂田正顕 |

早稲田大学文学術院教授 |

| 51 |

2010.3 |

特集論文 |

特集概要 学術出版のフィールドワーク

―― 出版社における刊行意思決定プロセスに関する比較事例研究 |

佐藤郁哉・

山田真茂留 |

一橋大学大学院商学研究科教授

早稲田大学文学学術院教授 |

| 51 |

2010.3 |

特集論文 |

学術出版社の組織アイデンティティ |

山田真茂留 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 51 |

2010.3 |

特集論文 |

組織アイデンティティの変容過程

―― 学術書出版・有斐閣のケース |

山田真茂留・

佐藤郁哉・

芳賀学 |

早稲田大学文学学術院教授

一橋大学大学院商学研究科教授

上智大学総合人間科学部教授 |

| 51 |

2010.3 |

投稿論文 |

都市化・郊外化と自殺

―― 通勤流動性からみる地域類型と市町村別自殺率 |

田所承己 |

早稲田大学文学学術院非常勤講師 |

| 51 |

2010.3 |

投稿論文 |

生活を文章にするには

―― 有賀喜左衛門初期著作にみる, 生活を記述することばについての探求 |

石黒史郎 |

早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 |

| 51 |

2010.3 |

依頼論文 |

リスクをめぐる認知と行為選択についての語り

―― 情報リソースの多様性と非合理性についての考察 |

柄本三代子 |

東京国際大学人間社会学部専任講師 |

| 51 |

2010.3 |

依頼論文 |

社会調査における「友人」の概念 |

加藤篤志 |

茨城大学人文学部准教授 |

| 51 |

2010.3 |

依頼論文 |

相互作用と身体の現前

―― ゴフマン共在分析の視点から |

草柳千早 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 51 |

2010.3 |

依頼論文 |

アメリカ災害社会学の展開とハリケーン・カトリーナ |

浦野正樹 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 51 |

2010.3 |

追悼文 |

間宏先生を偲ぶ |

河西宏祐 |

早稲田大学人間科学学術院教授 |

| 52 |

2011.3 |

特集論文 |

特集概要 時間と経験の社会学 |

伊藤美登里 |

大妻女子大学人間関係学部准教授 |

| 52 |

2011.3 |

特集論文 |

物語の時間と社会の時間 |

片桐雅隆 |

千葉大学文学部教授 |

| 52 |

2011.3 |

特集論文 |

社会学的評伝における時間の諸相

―― 清水幾太郎研究を事例として |

大久保孝治 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 52 |

2011.3 |

特集論文 |

エイジングの〈経験〉と時間

―― 根拠なき時代の「生の基盤」再構築のために |

小倉康嗣 |

慶應義塾大学文学部ほか非常勤講師 |

| 52 |

2011.3 |

特集論文 |

ひきこもり経験と「時間の動かなさ」

―― 「語りの難破」に着目して |

関水徹平 |

早稲田大学文学学術院助手 |

| 52 |

2011.3 |

投稿論文 |

中国・上海に進出した日系企業で働く「現地人マネジャー」と「中国人駐在員」

―― アジアに進出した日系企業の人材活用に対する社会学的インプリケーション |

岸保行 |

東京大学大学院経済学研究科ものづくり経営研究センター特任助教 |

| 52 |

2011.3 |

投稿論文 |

「赤ちゃん」を語る効果と胎児の人間化

―― 中絶体験と出産を予定する妊娠体験を比較して |

熱田敬子 |

早稲田大学文学研究科博士後期課程・日本学術振興会特別研究員 |

| 52 |

2011.3 |

投稿論文 |

消費社会の構造と自由

── 関係に埋め込まれた消費の二重性 |

畑山要介 |

早稲田大学文学研究科博士後期課程・日本学術振興会特別研究員 |

| 52 |

2011.3 |

依頼論文 |

Erving Goffmanの「自然主義的研究(Naturalistic Study)」について |

長田攻一 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 53 |

2012.3 |

特集論文 |

特集概要 後期近代社会における共生問題の構造 |

和田修一 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 53 |

2012.3 |

特集論文 |

世代間経済格差の意識と世代間共生 |

和田修一 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 53 |

2012.3 |

特集論文 |

共生社会意識とナショナリズムの構造 |

岡本智周 |

筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授 |

| 53 |

2012.3 |

特集論文 |

ケア行為に関する意識とジェンダー

―― 担い手・責任主体の視点から |

丹治恭子 |

浜松大学健康プロデュース学部こども健康学科講師 |

| 53 |

2012.3 |

特集論文 |

リスク社会における迷惑施設の分散と共生社会の可能性 |

熊本博之 |

明星大学人文学部人間社会学科助教 |

| 53 |

2012.3 |

特集論文 |

共生社会と合理的配慮

―― 障害者福祉を中心として |

麦倉泰子 |

関東学院大学文学部現代社会学科専任講師 |

| 53 |

2012.3 |

投稿論文 |

肖像画と社会学

―― ジンメルの抽象という方法をめぐって |

大窪彬夫 |

早稲田大学大学院社会科学研究科一般科目等履修生 |

| 53 |

2012.3 |

投稿論文 |

社会学教育にみる学知の変遷

―― 「社会学史」科目を事例として |

大黒屋貴稔 |

武蔵大学社会学部講師 |

| 53 |

2012.3 |

投稿論文 |

「権力のインフレーション」について

―― 1970年代におけるM. フーコーの射程 |

栗原亘 |

早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 |

| 54 |

2013.3 |

特集論文 |

特集概要 震災の当事者/貧困の当事者 |

渋谷望 |

日本女子大学人間社会学部教授 |

| 54 |

2013.3 |

特集論文 |

「災間」における支援の条件

―― 〈3・11〉と〈3・12〉のねじれの中で |

仁平典宏 |

法政大学社会学部教授 |

| 54 |

2013.3 |

特集論文 |

揺れる世界を生き抜く

―― 原発震災が生んだ新しい市民の姿 |

早尾貴紀 |

東京経済大学専任講師 |

| 54 |

2013.3 |

特集論文 |

東日本大震災の災害過程にみる生活困難の諸相

―― 過疎地域における脆弱性形成のメカニズムと復元=回復力をめぐって |

浦野正樹 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 54 |

2013.3 |

特集論文 |

からみあう貧困・災害・資本主義

―― 〈外部〉としてのサブシステンス |

渋谷望 |

日本女子大学人間社会学部教授 |

| 54 |

2013.3 |

投稿論文 |

不妊女性がもつ非血縁的親子に対する選好について

―― 親族的選択原理を手がかりに |

白井千晶 |

日本学術振興会特別研究員 |

| 54 |

2013.3 |

投稿論文 |

石原忍の眼科学的イデオロギー

―― 別の〈色盲〉経験の可能性へ向けて |

馬場靖人 |

早稲田大学大学院文学研究科表象・メディア論コース博士後期課程 |

| 54 |

2013.3 |

依頼論文 |

動機と語彙 |

内田健 |

新潟大学教育学部准教授 |

| 55 |

2014.3 |

特集論文 |

特集概要 若者支援と連帯の想像力 |

牧野智和 |

日本学術振興会特別研究員 |

| 55 |

2014.3 |

特集論文 |

液状化するライフコース

―― 都立高校中途退学者調査からみた中退問題と支援 |

古賀正義 |

中央大学文学部教授 |

| 55 |

2014.3 |

特集論文 |

高校中退後の学習活動・就労行動についての分析

―― 都立高校中途退学者調査を素材にして |

牧野智和 |

日本学術振興会特別研究員 |

| 55 |

2014.3 |

特集論文 |

若年ホームレスの就労経験に関する分析

―― 就労自立~安定喪失~就労困難まで |

飯島裕子 |

武蔵大学社会学部非常勤講師・ノンフィクションライター |

| 55 |

2014.3 |

特集論文 |

「静岡方式」と呼ばれる若者就労支援における当事者性と支援 |

津富宏 |

静岡県立大学国際関係学部教授 |

| 55 |

2014.3 |

特集論文 |

「多機関的資源」としてのオルタナティブ学校に関する制度的考察

―― 米国カルフォルニア州を例に |

宮古紀宏 |

早稲田大学教育・総合科学学術院助教 |

| 55 |

2014.3 |

投稿論文 |

アレクシナ B. の奇妙な幸福

―― フーコーにおける「監禁的なるもの」「司法的なるもの」 |

大貫恵佳 |

駒沢女子大学人文学部講師 |

| 55 |

2014.3 |

投稿論文 |

社会運動への参加が人々にもたらす影響

―― 2008年北海道洞爺湖G8サミット抗議行動を事例として |

富永京子 |

東京大学大学院人文社会系研究科博士課程・日本学術振興会特別研究員 |

| 55 |

2014.3 |

依頼論文 |

セイレーンの物語

―― 『啓蒙の弁証法』について |

高橋順一 |

早稲田大学教育・総合科学学術院教授 |

| 55 |

2014.3 |

依頼論文 |

黎明期イタリア社会学の成立過程にみる思想的潮流 |

土屋淳二 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 55 |

2014.3 |

研究ノート |

芸術世界論再考

―― アートプロジェクト参加作家のキャリア形成に注目して |

高橋かおり |

早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 |

| 56 |

2015.3 |

特集論文 |

特集概要 当事者主義の現在

―― ネオリベラリズムに直面する当事者と支援者 |

麦倉泰子 |

関東学院大学文学部准教授 |

| 56 |

2015.3 |

特集論文 |

障害と当事者性をめぐる支援の現在

―― ネオリベラリズム批判と障害者運動の相克 |

岡部耕典 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 56 |

2015.3 |

特集論文 |

折り合いの悪さに付き合う

―― 障害をめぐる支援というテーマのもとで |

飯野由里子 |

東京大学大学院教育学研究科付属バリアフリー教育開発研究センター特任研究員 |

| 56 |

2015.3 |

特集論文 |

当事者主義をめぐる社会学

―― その社会を診断する |

天田城介 |

立命館大学大学院先端総合学術研究科教授 |

| 56 |

2015.3 |

特集論文 |

パーソナライゼーション論争

―― ネオリベラリズム批判と障害者運動の相克 |

麦倉泰子 |

関東学院大学文学部准教授 |

| 56 |

2015.3 |

投稿論文 |

現代宗教とその集合的様相 |

永井美紀子・

山田真茂留 |

国学院大学、立教大学非常勤講師

早稲田大学文学学術院教授 |

| 56 |

2015.3 |

投稿論文 |

インターネット上の宗教体験談

―― 宗教言説データベースの構築とその利用による計量的分析 |

河野昌広 |

関東学院大学経済学部非常勤講師 |

| 56 |

2015.3 |

依頼論文 |

ポスト8次石炭政策における閉山離職者の再就職過程 |

嶋﨑尚子 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 56 |

2015.3 |

依頼論文 |

関係コンディショニングワークに関する一考察

―― いかにして関係の悪循環を可視化するか |

矢部謙太郎 |

名古屋商科大学経営学部准教授 |

| 56 |

2015.3 |

依頼論文 |

From Religion to Language?

―― The Time of National Society and Notion of the "Shared"

in sociological Theory |

多田光宏 |

熊本大学文学部准教授 |

| 57 |

2016.3 |

特集論文 |

特集概要 ナショナリズムの捉え方 |

田辺俊介 |

早稲田大学文学学術院准教授 |

| 57 |

2016.3 |

特集論文 |

国意識の世代間における同質性・異質性 |

永吉希久子 |

東北大学文学研究科准教授 |

| 57 |

2016.3 |

特集論文 |

ナショナリズムと排外主義のあいだ

―― 90年代以降の日本における保守言説の転換 |

明戸隆浩 |

関東学院大学社会学部ほか非常勤講師 |

| 57 |

2016.3 |

特集論文 |

戦後沖縄におけるナショナリズムに関する試論 |

高橋順子 |

日本女子大学人間社会学部助教 |

| 57 |

2016.3 |

投稿論文 |

いかにして色盲を「治療」するか?

―― 「補正練習法」について |

馬場靖人 |

早稲田大学大学院文学研究科表彰・メディア論コース博士後期課程 |

| 57 |

2016.3 |

投稿論文 |

社会問題研究という行為遂行

―― 構築主義的研究におけるクレイム申し立ての残余をめぐって |

堀真悟 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学コース博士後期課程 |

| 57 |

2016.3 |

依頼論文 |

「おひとりさま」と「経験」

―― 自閉症者の孤独について |

竹中均 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 57 |

2016.3 |

依頼論文 |

大規模災害におけるICT活用の展開と可能性 |

干川剛史 |

大妻女子大学人間関係学部教授 |

| 57 |

2016.3 |

研究ノート |

高度経済成長期以降の地方出身者の地域移動パターン

―― 進学・就職にみられるコーホートの動向 |

笠原良太 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学コース修士課程 |

| 58 |

2017.3 |

特集論文 |

特集概要 ソーシャル・キャピタルをどのようにとらえるのか

―― 分析の単位とレベル |

小藪明生 |

早稲田大学文学学術院助教 |

| 58 |

2017.3 |

特集論文 |

分析単位としてのコミュニティ ソーシャル・キャピタル論から問う

―― ソーシャル・キャピタルとQOL全国郵送法調査からの知見 |

稲葉陽二 |

日本大学法学部教授 |

| 58 |

2017.3 |

特集論文 |

ソーシャル・キャピタル研究における“場所”と“空間”をどのように考えるか |

高木大資 |

東京大学大学院医学系研究科講師 |

| 58 |

2017.3 |

特集論文 |

ソーシャル・キャピタルをめぐる地理的スケールと歴史的文脈の問題 |

埴淵知哉 |

中京大学国際教養学部准教授 |

| 58 |

2017.3 |

投稿論文 |

後期ジンメルにおける「個」論の形成と「生の哲学」の完成 |

大窪彬夫 |

早稲田大学大学院社会科学研究科地球社会論専攻博士後期課程 |

| 58 |

2017.3 |

投稿論文 |

暴力,応答責任,非暴力

―― ジュディス・バトラーの「非暴力の倫理」を通じて |

堀真悟 |

新教出版社 |

| 58 |

2017.3 |

投稿論文 |

地域社会における中国残留孤児のエスニック・アイデンティティ変容

―― S町に在住する早期帰国者の事例 |

張龍龍 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学コース博士後期課程 |

| 58 |

2017.3 |

依頼論文 |

死刑廃止のシナリオ

―― 実験計画法にもとづく態度変容の研究 |

木村正人 |

高千穂大学人間科学部准教授 |

| 58 |

2017.3 |

依頼論文 |

複数の「歴史」

―― 地域史誌の編纂から考える |

高田知和 |

東京国際大学人間社会学部教授 |

| 58 |

2017.3 |

依頼論文 |

日本社会学再考のための序説

―― 学会機関誌を通して見た日本の社会学史 |

圓岡偉男 |

東京情報大学総合情報学部教授 |

| 58 |

2017.3 |

依頼論文 |

社会関係資本形成のコミュニティ基盤

―― その今日的課題 |

和田修一 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 59 |

2018.3 |

特集論文 |

特集概要 「人文・社会科学の危機」を考える |

大黒屋貴稔・

関水徹平 |

聖カタリナ大学人間健康福祉学部准教授

立正大学社会福祉学部専任講師 |

| 59 |

2018.3 |

特集論文 |

苦境に立つ学術専門書の飛躍を諮る

―― 編集者の現場からの視点 |

田中千津子 |

株式会社 学文社 代表取締役 |

| 59 |

2018.3 |

特集論文 |

科研費と大学院志願者数から見る人文・社会科学の「危機」 |

太郎丸博 |

京都大学大学院文学研究科教授 |

| 59 |

2018.3 |

特集論文 |

公共知の社会学

―― 学術と社会の境界面で想起すべきこと |

松本三和夫 |

東京大学大学院人文社会系研究科教授 |

| 59 |

2018.3 |

投稿論文 |

個人レベル・地域レベルの社会関係資本と犯罪不安

―― 一般的信頼・近隣のつながり・信頼の範囲のマルチレベル分析 |

小藪明生 |

早稲田大学文学学術院総合人文科学研究センター招聘研究員 |

| 59 |

2018.3 |

投稿論文 |

B. Latourのアクター・ネットワーク理論の射程と意義

―― 「一つの共通世界」の探求と構成 |

栗原亘 |

早稲田大学文学学術院助手 |

| 59 |

2018.3 |

投稿論文 |

機械を「使いこなす」炭鉱の誕生

―― 戦後初期の太平洋炭砿におけるアメリカ式炭鉱技術受容の背景 |

清水拓 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学コース博士後期課程・日本学術振興会特別研究員 |

| 59 |

2018.3 |

依頼論文 |

日本人ムスリムとは誰のことか

―― 日本におけるイスラーム教徒(ムスリム)人口の現在 |

店田廣文 |

早稲田大学人間科学学術院教授 |

| 59 |

2018.3 |

依頼論文 |

モビリティ時代の場所論に向けて

―― 神山町の創造的地域づくりを手掛かりに |

田所承己 |

帝京大学文学部専任講師 |

| 59 |

2018.3 |

研究ノート |

「常人の視角」における不可視な同性愛者の存在可能性 |

大坪真利子 |

早稲田大学文学学術院助手 |

| 60 |

2019.3 |

特集論文 |

特集概要 社会学研究と社会学教育 |

石倉義博 |

早稲田大学理工学術院教授 |

| 60 |

2019.3 |

特集論文 |

「社会学教育を考える」ということ |

江原由美子 |

横浜国立大学都市イノベーション研究院教授 |

| 60 |

2019.3 |

特集論文 |

アメリカの大学院における社会学教育

―― オートエスノグラフィーの試み |

藤田結子 |

明治大学商学部教授 |

| 60 |

2019.3 |

特集論文 |

大学生が社会学と出会うとき |

大久保孝治 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 60 |

2019.3 |

特集論文 |

社会学者はどこにいるのか?

―― 『参照基準』,教科書,「あいだ」 |

鈴木洋仁 |

事業構想大学院大学客員教授 |

| 60 |

2019.3 |

投稿論文 |

企業コミュニティの変容と人事部門の役割

―― 国内大手製造業3社への聞き取り調査から |

山下充 |

明治大学経営学部准教授 |

| 60 |

2019.3 |

投稿論文 |

A. シュッツにおける「主観的意味」と「客観的意味」

―― 責任現象の社会学をめざして |

柿沼涼平 |

早稲田大学研究補助者 |

| 60 |

2019.3 |

依頼論文 |

禅と「断定的接続法」 |

ハンス‐ゲオルク・ゼフナー |

コンスタンツ大学名誉教授 |

| 60 |

2019.3 |

研究ノート |

1980年代後半以降に急かされて来た残留孤児第二世代

―― 「青年たち」の来日と初期定着に注目して |

張龍龍 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学コース博士後期課程 |

| 61 |

2020.3 |

特集論文 |

特集概要 メガイベントは都市に何をもたらすのか |

熊本博之 |

明星大学人文学部教授 |

| 61 |

2020.3 |

特集論文 |

メガイベント招致をめぐる都市政治

―― 1970年大阪万博と2025年大阪・関西万博の招致政治の比較分析 |

丸山真央 |

滋賀県立大学人間文化学部教授 |

| 61 |

2020.3 |

特集論文 |

都市開発と観光開発の歴史からみたメガイベント

―― 大阪万博と沖縄海洋博を中心に |

多田治 |

一橋大学社会学研究科教授 |

| 61 |

2020.3 |

特集論文 |

スポーツ・メガイベントとローカル・アイデンティティ

―― 岩手県釜石市におけるラグビーワールドカップ開催 |

高尾将幸・

松林秀樹・

向山昌利・

中島信博 |

東海大学体育学部専任講師

平成国際大学スポーツ健康学部准教授

流通経済大学スポーツ健康科学部准教授

東北大学名誉教授 |

| 61 |

2020.3 |

特集論文 |

メガイベントと「新しい」文化の政治学 |

新雅史 |

東洋大学社会学部非常勤講師 |

| 61 |

2020.3 |

依頼論文 |

他文化との対峙・多文化へのまなざし

―― 文化の政治化と政治の文化化をめぐって |

山田真茂留 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 61 |

2020.3 |

依頼論文 |

国会における「ジェンダー」の意味の変化

―― 国会審議の言説分析 |

笹野悦子 |

武蔵大学ほか非常勤講師 |

| 62 |

2021.3 |

特集論文 |

特集概要 社会学におけるアクターネットワーク理論の可能性 |

池田祥英 |

早稲田大学文学学術院准教授 |

| 62 |

2021.3 |

特集論文 |

アクターネットワーク理論と人間科学

―― 媒介子としての身体を記述する |

伊藤嘉高 |

新潟医療福祉大学医療経営管理学部講師 |

| 62 |

2021.3 |

特集論文 |

アクターネットワーク理論からレジリエンスを考える

―― エコロジーをめぐる脱・人間中心的ポリティクスに向けて |

栗原亘 |

早稲田大学文学学術院等非常勤講師 |

| 62 |

2021.3 |

特集論文 |

公共空間のハイブリッドデザイン

―― 「空間における自由」と「空間への自由」 |

牧野智和 |

大妻女子大学人間関係学部准教授 |

| 62 |

2021.3 |

特集論文 |

討論 |

綾部広則 |

早稲田大学理工学術院教授 |

| 62 |

2021.3 |

特集論文 |

討論 |

土橋臣吾 |

法政大学社会学部准教授 |

| 62 |

2021.3 |

投稿論文 |

高度経済成長期における女性の公共性の様相

―― 高校全員入学運動に活用された「母親」カテゴリーに注目して |

池本紗良 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学コース博士後期課程 |

| 62 |

2021.3 |

投稿論文 |

同性愛に対する意識の変化, 1981-2010

―― コーホート交代効果と個人変化効果の推計 |

中 澪 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学コース修士課程 |

| 62 |

2021.3 |

依頼論文 |

日本の外国人介護労働に関する研究の動向

―― 2010年代後半以降の制度・政策に関する研究もふまえて |

大黒屋貴稔・

村岡則子 |

聖カタリナ大学人間健康福祉学部教授・

聖カタリナ大学人間健康福祉学部教授 |

| 62 |

2021.3 |

依頼論文 |

現代日本社会におけるナショナリズムの類型とその担い手

―― 時点間の差異に着目した計量分析 |

田辺俊介 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 63 |

2022.3 |

特集論文 |

特集概要 東日本大震災後10年間の被災地,住民と社会学

―― 住まいと生活を中心に |

石倉義博 |

早稲田大学理工学術院教授 |

| 63 |

2022.3 |

特集論文 |

岩手県における津波被災者の復興感とその背景要因の経年変化

―― 大槌町における東日本大震災後10年間の継続調査の結果を中心に |

野坂真 |

早稲田大学文学学術院講師(任期付) |

| 63 |

2022.3 |

特集論文 |

宮城県における災害公営住宅供給と被災住民の生活の回復 |

内田龍史 |

関西大学社会学部教授 |

| 63 |

2022.3 |

特集論文 |

原発事故被災地域における住宅と生活の再建

―― 事故から10年目の到達点と課題 |

川副早央里 |

東洋大学社会学部助教 |

| 63 |

2022.3 |

特集論文 |

復興過程における居住の社会学的研究の課題

―― 討論者コメントに代えて |

祐成保志 |

東京大学大学院人文社会系研究科准教授 |

| 63 |

2022.3 |

投稿論文 |

論争的問題を扱う探究学習に関する学校知識の構造

―― 高校教科書における原子力発電に関する記述の内容分析 |

小原明恵 |

筑波大学教学マネジメント室助教 |

| 63 |

2022.3 |

投稿論文 |

memoireの無意志性と中動性

―― アルヴァックス記憶理論における技術と記憶の関係についての試論 |

武内保 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学コース博士後期課程 |

| 63 |

2022.3 |

依頼論文 |

文化摩擦への思想的対応に関する考察

―― ハーバーマス,ベック,ヨプケを事例として |

伊藤美登里 |

大妻女子大学人間関係学部教授 |

| 63 |

2022.3 |

依頼論文 |

社会思想家としての柳宗悦

―― 「外部の力」の発見 |

竹中均 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 63 |

2022.3 |

依頼論文 |

「ヨーロッパ難民危機」はなぜ危機だったのか

―― 社会的境界研究の視角から |

樽本英樹 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 64 |

2023.3 |

特集論文 |

特集概要 「関係」の現在を考える

―― コロナ禍以降の研究・調査・実践 |

本多真隆・

高橋かおり |

明星大学人文学部准教授・

立教大学社会情報教育研究センター助教 |

| 64 |

2023.3 |

特集論文 |

A. シュッツの社会的世界論・多元的現実論からみた非対面的相互作用と身体

―― コロナ禍におけるオンライン・コミュニケーションの経験を手がかりに |

関水徹平 |

立正大学社会福祉学部准教授 |

| 64 |

2023.3 |

特集論文 |

コロナ禍状況における都市祭礼とそのフィールドワーク

―― 祭礼をめぐる関係性・身体性の変容と地域社会における質的調査の状況 |

武田俊輔 |

法政大学社会学部教授 |

| 64 |

2023.3 |

特集論文 |

コロナ禍が可視化した「身体」「場」の構造

―― コミュニケーション資本主義とニューロダイバーシティの観点から |

樫村愛子 |

愛知大学文学部教授 |

| 64 |

2023.3 |

投稿論文 |

へき地校の教師が学力向上を重視する指導の論理

―― 和歌山県紀南地域A高校の事例 |

津多成輔 |

島根大学教育学部講師 |

| 64 |

2023.3 |

依頼論文 |

因果と理由の公共性

―― シュッツとデューイの社会的行為論 |

木村正人 |

東洋大学社会学部教授 |

| 65 |

2024.3 |

特集論文 |

特集概要 「社会」の中の「人工知能(AI)」を考える

―― 「人間以外」と向き合う視点の構築に向けて |

栗原亘 |

高千穂大学人間科学部准教授 |

| 65 |

2024.3 |

特集論文 |

ポストヒューマン問題に社会学理論は何ができるか

―― 解釈的社会学からのアプローチ |

片桐雅隆 |

千葉大学名誉教授(文学部) |

| 65 |

2024.3 |

特集論文 |

AIが社会に浸透するとはいかなることか?

―― ポスト現象学と現象学的社会学の視座 |

高艸賢 |

千葉大学大学院人文科学研究院助教 |

| 65 |

2024.3 |

特集論文 |

新実在論の視点によるAIの社会への影響についての一試論

―― 外部性の非在と反自然主義の視点から |

清家久美 |

立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部教授 |

| 65 |

2024.3 |

特集論文 |

AIと「共に生きること」を考える

―― B. ラトゥールの連関の社会学を出発点にして |

栗原亘 |

高千穂大学人間科学部准教授 |

| 65 |

2024.3 |

投稿論文 |

M. モース「全体人」の独自性

―― デュルケム学派における「正常人」の系譜を手がかりに |

秋葉亮 |

早稲田大学大学院文学研究科社会学コース博士後期課程 |

| 65 |

2024.3 |

投稿論文 |

教育の大衆化における「高校全入」の意味変容

―― 高校全員入学運動が抱えた葛藤の分析 |

池本紗良 |

早稲田大学文学学術院助手 |

| 65 |

2024.3 |

依頼論文 |

教育社会学者・馬場四郎における初期社会科終了の経験

―― 「戦後」の途絶の経緯に関する考察 |

岡本智周 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 65 |

2024.3 |

依頼論文 |

福島県外避難者への支援事業と支援のガバナンス

―― 生活再建支援拠点調査から |

西城戸誠 |

早稲田大学文学学術院教授 |

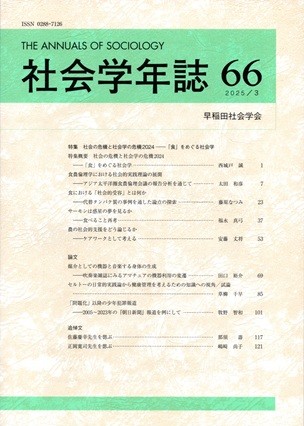

| 66 |

2025.3 |

特集論文 |

特集概要 社会の危機と社会学の危機2024

―― 「食」をめぐる社会学 |

西城戸誠 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 66 |

2025.3 |

特集論文 |

食農倫理学における社会的実践理論の展開

―― アジア太平洋圏食農倫理会議の報告分析を通じて |

太田和彦 |

南山大学総合政策学部准教授 |

| 66 |

2025.3 |

特集論文 |

食における「社会的受容」とは何か

―― 代替タンパク質の事例を通した論点の探索 |

藤原なつみ |

九州産業大学グローバル・フードビジネス・プログラム准教授 |

| 66 |

2025.3 |

特集論文 |

サーモンは惑星の夢を見るか

―― 食べること再考 |

福永真弓 |

東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授 |

| 66 |

2025.3 |

特集論文 |

農の社会的支援をどう論じるか

―― ケアワークとして考える |

安藤丈将 |

武蔵大学社会学部教授 |

| 66 |

2025.3 |

投稿論文 |

媒介としての機器と音楽する身体の生成

―― 吹奏楽雑誌にみるアマチュアの機器利用の変遷 |

田口裕介 |

成城大学文芸学部非常勤講師 |

| 66 |

2025.3 |

依頼論文 |

セルトーの日常的実践論から健康管理を考えるための知識への視覚/試論 |

草柳千早 |

早稲田大学文学学術院教授 |

| 66 |

2025.3 |

依頼論文 |

「問題化」以降の少年犯罪報道

―― 2005~2023年の『朝日新聞』報道を例にして |

牧野智和 |

大妻女子大学人間関係学部教授 |

| 66 |

2025.3 |

追悼文 |

佐藤慶幸先生を偲ぶ |

那須寿 |

早稲田大学文学学術院名誉教授 |

| 66 |

2025.3 |

追悼文 |

正岡寛司先生を偲ぶ |

嶋﨑尚子 |

早稲田大学文学学術院教授 |